政府備蓄米は、日本国民の食の安全を守るために設けられた重要な制度です。不作や災害などの緊急時に備えて、政府が管理・保管している米のことを指します。この制度について、詳しく見ていきましょう。

政府備蓄米の目的

政府備蓄米の主な目的は以下の通りです:

- 不作時の供給不足への対応

- 災害時の緊急食糧確保

- 米価の安定化

備蓄量と管理方法

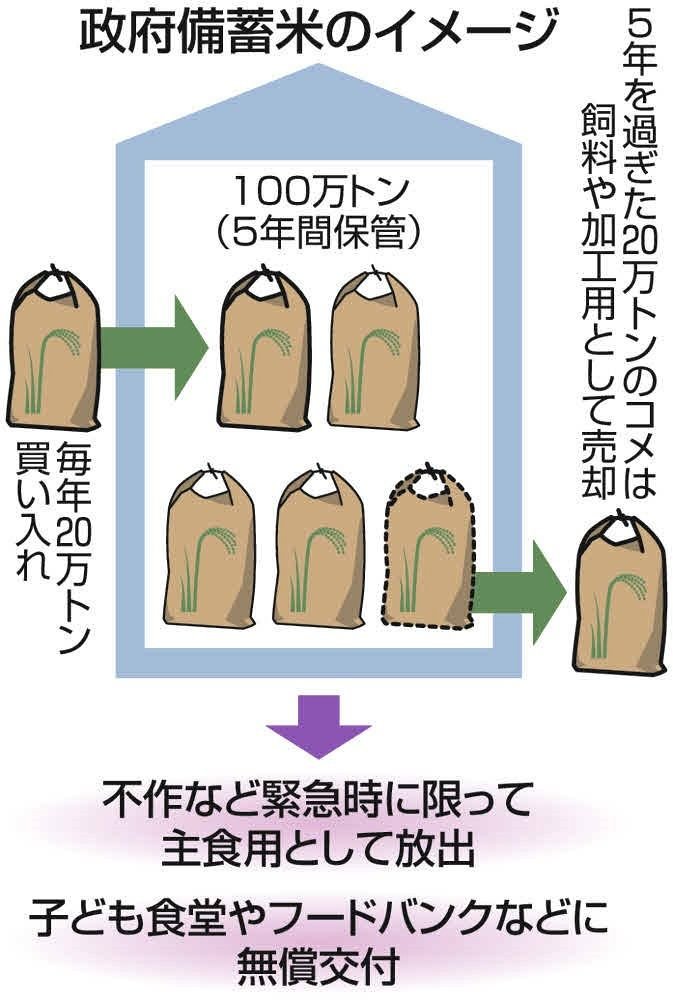

政府は約100万トンの米を備蓄目標としています。これは日本の年間米消費量の約8分の1に相当し、10年に1度の大凶作や2年連続の不作にも対応できる量です。備蓄米の管理方法は以下の通りです:

- 毎年約20万トンの新米を購入

- 5年間保管後、主に飼料用として売却

- 全国の低温倉庫で分散保管

備蓄米の放出条件

従来、備蓄米の放出は以下の場合に限られていました:

- 大規模な不作

- 災害発生時

しかし、2025年1月末に運用指針が変更され、「円滑な流通に支障が生じる場合」にも放出可能となりました。

備蓄米の活用例

備蓄米は主に以下のように活用されています:

- 緊急時の食糧供給

- 学校給食への提供

- 子ども食堂への無償提供

- 飼料用としての売却

備蓄米制度の課題

備蓄米制度には以下のような課題があります:

- 維持管理コスト(年間約490億円)

- 米の需要減少に伴う適正備蓄量の見直し

- 市場価格への影響

まとめ

政府備蓄米制度は、国民の食の安全を守る重要な役割を果たしています。しかし、社会情勢の変化に応じて、制度の在り方を常に見直していく必要があります。今後も、効率的かつ効果的な運用が求められるでしょう。

コメント